秋冬キャンプの夜、焚き火の暖かさを感じながら湯気の立つおでんを頬張る…想像しただけで最高だと思いませんか? 冷えた体に染み渡る出汁の旨味は、まさにキャンプの醍醐味です。

しかし、いざキャンプでおでんをやろうとすると、 「具材の下ごしらえってどこまでやればいいの?」 「傷まないように持っていくにはどうすれば?」 「ダッチオーブンでも美味しく作れる?」 など、意外と分からないことが多いですよね。

ご安心ください!この記事では、秋冬キャンプでは毎年おでんを楽しんでいる筆者が試行錯誤の末にたどり着いた、キャンプおでんの”正解”を余すところなくお伝えします。下ごしらえの具体的な手順から、多くの人が悩む持って行き方の秘訣、当日の調理のコツ、そしてワンランクアップさせるアイデアまで、あなたの疑問をすべて解決します。

この記事を読めば、あなたも次のキャンプで、家族や仲間から「最高!」と言われる絶品おでんを振る舞えるようになりますよ!

おでんが「最強のキャンプ飯」である3つの理由

具体的な作り方をご紹介する前に、なぜこれほどまでに秋冬キャンプにおでんをおすすめするのか、その魅力を3つのポイントでご紹介します。

この記事を書いた人:らくキャンSAGAMIHARA 運営者 (詳細はクリック)

神奈川県相模原市在住、キャンプ歴7年のアラフォー夫婦です。夫、妻、子供2人(10歳、8歳)の4人家族で、週末はほぼアウトドアの虜になっています。

おかげさまで、このブログは月間4.2万人を超える読者の皆様にご覧いただけるまでになりました。

「もっと手軽に、もっと快適に、そしてもっと感動できるアウトドア体験を!」をモットーに、ファミリーキャンプを楽しむための情報を発信中。キャンプのスタイルや目的に合わせて様々なアウトドアギアを使いこなし、その機能性や使い勝手を実体験に基づいてマニアックに研究しています。初心者の方にも分かりやすく、そして経験者の方にも共感していただけるような、リアルで熱い情報をお届けできるよう心がけています。

趣味は、相模原の豊かな自然の中、お気に入りのキャンプギアに囲まれて飲むコーヒーと、子どもたちと本気で遊ぶこと!このブログが、皆さまのアウトドアライフをより豊かにするきっかけになれば幸いです。

① 現地では“ほぼ放置”でOK!驚くほど調理が簡単

キャンプおでん最大の魅力は、下ごしらえさえ済ませておけば、キャンプ場では鍋に入れて火にかけるだけ、という圧倒的な手軽さです。

煮込んでいる間は、焚き火を眺めてのんびりしたり、子どもと遊んだり…。貴重なキャンプの時間を料理に縛られません。当日は包丁いらずで洗い物が劇的に少ないのも、嬉しいポイントですよね。

② 冷えた体に染み渡る…野外で食べる熱々は、もはや“ご馳走”

説明不要かもしれませんが、ひんやりとした空気の中で、フーフーしながら頬張る熱々のおでんは、まさに至福のひととき。鍋から立ち上る湯気、体にじんわりと染み渡る出汁の温かさ。この幸福感は、秋冬のフィールドでしか味わえない特別な“ご馳走”です。

③ 最高の“おつまみ”になる。大人の焚き火時間を演出

そして、おでんは最高の“おつまみ”になります。グツグツと煮える鍋を囲み、熱燗や焼酎お湯割りを片手に語らう…。そんな大人のための贅沢な焚き火時間を演出してくれます。

夏が「BBQとビール」なら、秋冬は「おでんと熱燗」が新しい最高の組み合わせです。

▶︎焚火をしながらおでんも楽しめるおすすめ焚火台はこちら

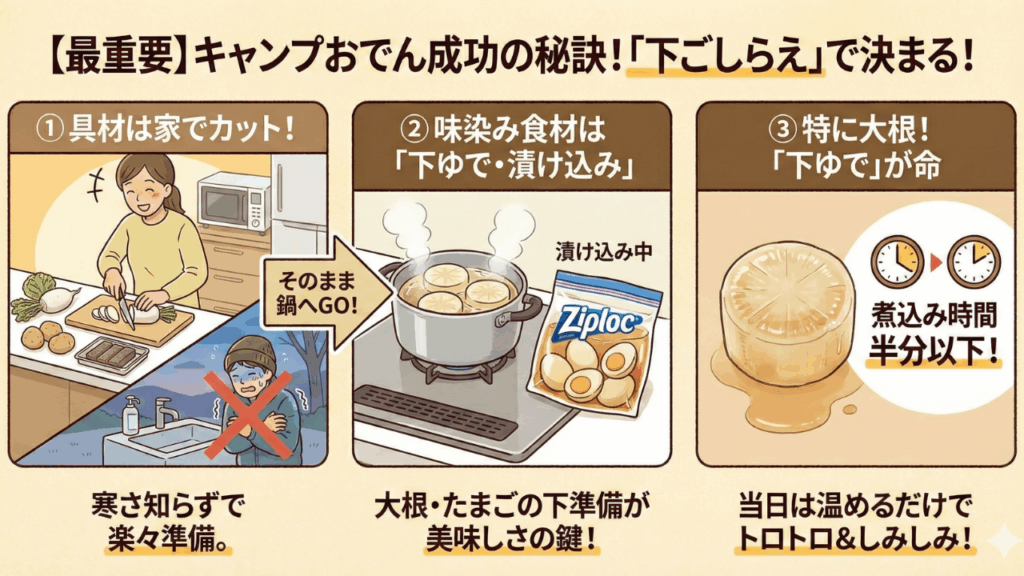

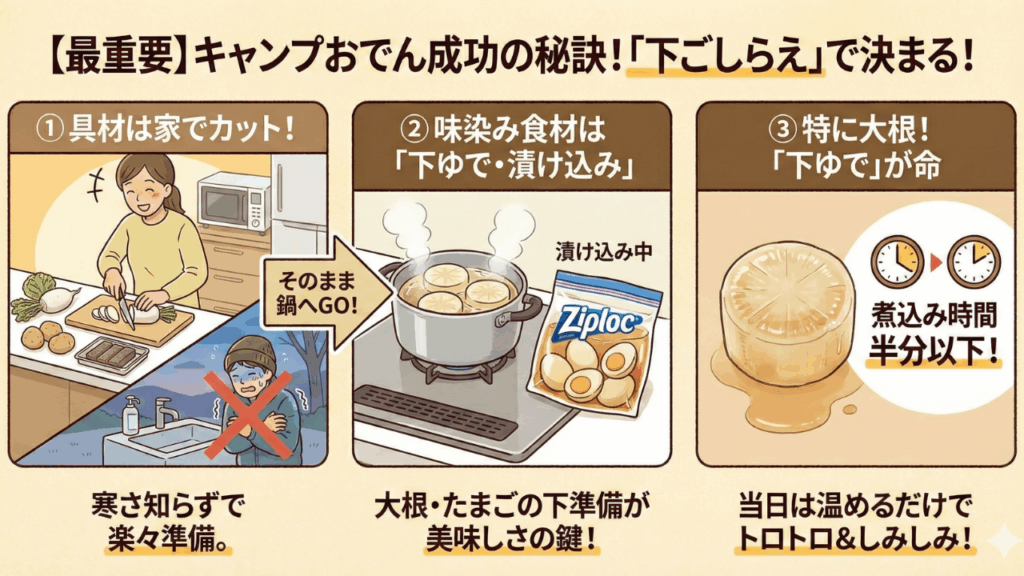

【最重要】キャンプおでん成功の秘訣は「下ごしらえ」と「持って行き方」

キャンプおでんを成功させる秘訣は、当日の調理よりも事前の準備にあります。自宅で下ごしらえを完璧に済ませておけば、キャンプ場では驚くほど楽に、そして美味しく作ることができます。

定番具材別!下ごしらえ完全リスト

寒いキャンプ場の炊事場で野菜の皮をむいたり、アク抜きをしたりするのは本当に大変です。ここで紹介する下ごしらえは、すべて暖かいご自宅で済ませてきましょう!

① 具材はカットしておく

おでんは寒い時期に食べるのが美味しいですが、寒い時期に冷たい水で、食材を洗って切るのはそれだけでも大変です。キャンプ場の炊事場は温水が出ないところも多いです。そこで、次の具材は慣れ親しんだ自宅のキッチンで予めカットしていきましょう。

大根、じゃがいもなどは皮をむいて食べやすい大きさにする。こんにゃくや厚揚げなど、販売されているものが大きい場合は食べやすいサイズに切っておくことでキャンプ当日にそのまま鍋に入れることができます。

味が染み込みにくい食材は下ゆでや漬け込みをしておく

大根やたまごはおでんの定番具材ですが、味が染み込みにくい食材でもあります。大根の内部まで火を通し柔らかくしたり、たまごの中まで味を染み込ませるにはある程度の時間がかかります。

そんな時は、「下ゆで」と「漬け込み」をすることで時短で美味しいおでんを作ることができます。下ごしらえをすると良い具材の大根とたまごの下ごしらえ方法を紹介します。

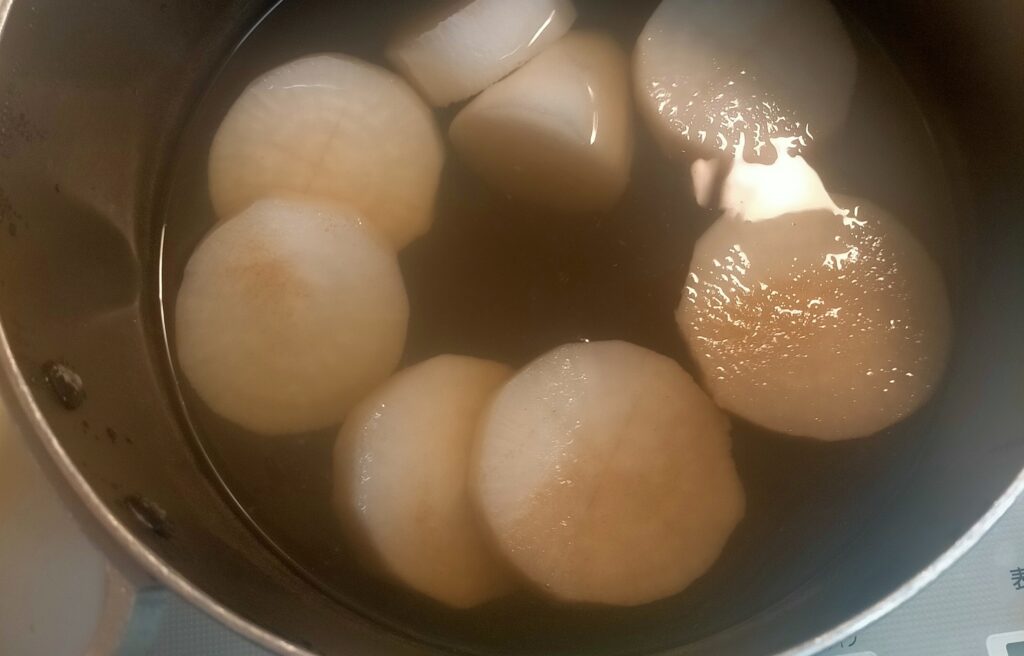

② 大根:味しみの主役は「下ゆで」が命

大根は味が染みるのに時間がかかるため、下ゆでは必須です。このひと手間で、当日の煮込み時間が半分以下になります。

- STEP1: カット

皮を厚めに剥き、3~4cm幅の輪切りにします。煮崩れを防ぐために切り口の角を削ぎ落とし(面取り)、味が染み込みやすいように裏表に十字の隠し包丁を入れます。 - STEP2: 下ゆで

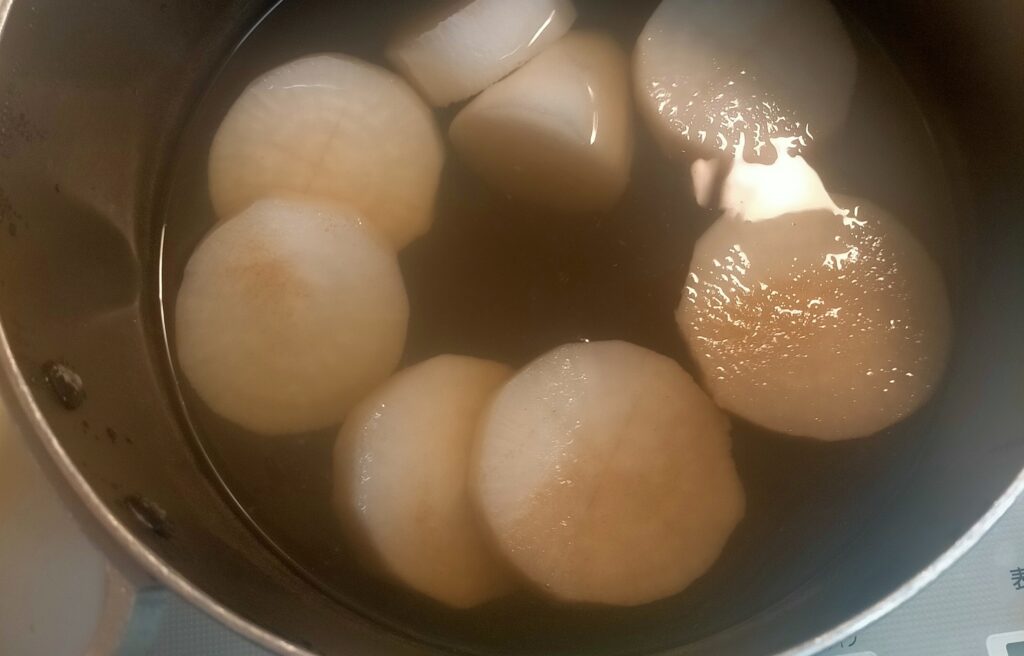

鍋に大根と米のとぎ汁(またはお米をひとつまみ)を入れ、かぶるくらいの水を注ぎます。米のとぎ汁を使うことで、大根のアクや苦味が抜けて、味が染み込みやすくなります。 - STEP3: 茹でる

中火にかけ、沸騰したら弱火で15〜20分、竹串がスッと通るくらいまで茹でます。茹で上がったらザルにあげ、流水で優しく洗い流します。 - STEP4: 漬け込む

ジップロックやタッパーに入れて、具材全てが漬かるようにおでんつゆを入れて一晩寝かせる。

③ ゆで卵:漬け込みで「即戦力」の味玉に

- STEP1: 完熟ゆでたまごを作る。

- STEP2: 殻を剥いたら、醤油めんつゆの合わせつゆに漬け込む。

これだけで、当日は温めるだけで味がしっかり染みた大根や卵が楽しめます。

④ こんにゃく:臭みを取り、味の通り道を作る

こんにゃくは特有の臭みがあるので、アク抜きが重要です。

- STEP1: カット

食べやすい大きさに切り、格子状に浅く切り込みを入れます。これが味の通り道になります。 - STEP2: アク抜き

塩を揉み込んで数分置き、熱湯で2〜3分茹でてザルにあげます。

⑤ 牛すじ:とろける食感は下処理が9割

牛すじは下処理に時間がかかりますが、その価値は十分にあります。

- STEP1: 下ゆで

鍋に牛すじとたっぷりの水を入れ、沸騰させてアクを取りながら10分ほど茹で、一度お湯を捨てて牛すじを洗います。 - STEP2: 煮込み

再度鍋に牛すじ、長ネギの青い部分、生姜スライスを入れ、ひたひたの水で1時間〜1時間半、柔らかくなるまで煮込みます。 - STEP3: カット&串打ち

柔らかくなった牛すじを食べやすい大きさにカットし、串に刺しておきます。

⑥ 【ワンポイント】「串打ち」で食べやすさと楽しさが格段にアップ!

下ごしらえを終えた具材たち。そのままでも十分ですが、ここで一手間「串打ち」をしておくと、キャンプでのおでんがもっと快適で楽しくなります。牛すじやもつはもちろん、箸でつかむと滑りやすいたまごやこんにゃく、そして意外と大根や厚揚げなども串に刺しておくのがおすすめです。

リンク

- 子どもでも食べやすい!

お箸が苦手な小さなお子様でも、手を汚さず自分で持って食べられます。 - 取り分けがとにかく楽!

大きな鍋の底に沈んだ具材もすぐに見つけられ、自分の食べたいものをスマートに取れます。 - 雰囲気が最高に盛り上がる!

まるでお祭りの屋台のよう!見た目も楽しくなり、「おでんパーティー」のような雰囲気でキャンプが盛り上がること間違いなしです。

ぜひ次のキャンプでは、家族みんなでワイワイ串打ち作業から楽しんでみてください!

これで迷わない!おでんの傷まない持って行き方と保存術

下ごしらえした具材を、どうやって安全にキャンプ場まで持っていくか。ここがキャンプおでん最大の悩みどころですよね。私が実践している、季節やスタイルに合わせたベストな方法をご紹介します。

以前は「凍らせるのが最強」とご紹介していましたが、気温が低い秋冬はキャンプ場についても溶けきらず「すぐに調理できない!」なんてことも…。そこで、状況に応じて使い分ける、より実践的な4つの方法をご紹介します!

つゆは季節とスタイルで4つの方法を使い分けよう

つゆ①:【夏場・連泊向け】ペットボトルで「凍結」させる方法

夏場のキャンプや連泊など、高い保冷力が最優先の時はこの方法がベストです。

- メリット:

- 巨大な保冷剤代わりになり、他の食材も強力に冷やしてくれる。

- 完全に凍っていれば、液体が漏れる心配が一切ない。

- 注意点:

- 気温が低い日やご自宅からキャンプ場までが近い場合は、溶けきらない可能性があります。その場合は、次に紹介する「冷蔵」方法がおすすめです。

つゆ②:【秋冬・当日調理向け】ジャグやボトルで「冷蔵」して運ぶ方法

秋冬のキャンプや、到着後すぐに調理を開始したい場合は、この方法が最も確実です。

- 方法:

- 前日につゆを作り、粗熱をとってからペットボトルやウォータージャグに入れ、冷蔵庫でしっかり冷やしておきます。

- メリット:

- キャンプ場に着いたら、すぐに鍋に注いで温め始められます。

- 注意点:

- 液体が漏れないよう、スクリューキャップがしっかり閉まる容器を選び、念のためビニール袋に入れておくとさらに安心です。

- 保冷剤代わりにはならないので、クーラーボックスには別途十分な保冷剤を入れましょう。

つゆ③:【荷物を減らしたい方向け】「粉末タイプや濃縮タイプのつゆ」を活用する方法

とにかく荷物を軽く、手軽に済ませたい!という方には、市販の粉末や濃縮タイプのつゆがおすすめです。

- 方法:

- 白だしや市販の「おでんの素」など、粉末タイプや濃縮タイプを持参し、現地の水で希釈します。

- メリット:

- 荷物を劇的に軽量化・省スペース化できます。

- 常温で持ち運べる商品が多いのも魅力です。

【おすすめの粉末タイプ】 我が家では、荷物を減らすため、ハウス食品の「おでんの素」をベースにすることが多いです。これだけで味がほぼ決まります。

リンク

つゆ④:【とにかく手軽にしたい方向け】「大容量スープジャー」を活用する方法

これは、つゆと具材の持ち運びに関する悩みをすべて解決する、究極のオールインワン調理法です。家で完成させたおでんを、そのまま熱々の状態でキャンプ場に持っていきます。

- 方法: 自宅で事前におでんを調理し、出発直前に鍋で沸騰するまで温め直します。しっかりと予熱した大容量スープジャーに、具材と熱々のつゆを移し替え、フタを固く閉めるだけ。

- メリット:

- 荷物が一つにまとまり、準備と片付けが圧倒的に楽になる。

- ペットボトルやジャグのように、つゆが漏れる心配がほぼゼロ。

- キャンプ場に着いた瞬間から、温め直す必要なく熱々のおでんが食べられる。

- 注意点:

- 具材も入れるとつゆの量が減るので注意が必要です。

この方法を成功させるには、信頼できる大容量のスープジャー選びが不可欠です。

▼ファミリーキャンプに最適なモデルを徹底比較した、以下の記事をぜひ参考にしてください。

具材:状態別に「ジップロック」と「タッパー」を使い分ける

- 下ゆで済みの具材(大根、こんにゃくなど): 水気をよく切り、ジップロックに入れて空気を抜いておきます。かさばらず、クーラーボックスの隙間にフィットします。

- 味玉や漬け込みたい具材: 汁漏れが心配なものは、密閉性の高いスクリューロック式のタッパーが安心です。

- 練り物などそのままの具材: パッケージのまま持っていき、キャンプ場で開封するのが衛生的です。

衛生管理:クーラーボックスの選び方も重要

串打ち後の食材はクーラーボックスで適温で保冷しましょう!

食材を安全に運ぶためには、クーラーボックスの性能が重要です。特に夏場や連泊を考えるなら、保冷力の高いモデルを選ぶと食中毒のリスクを大幅に減らせます。

【おすすめクーラーボックス】

我が家ではコールマンのクーラーボックスを愛用しています。最近は価格もそれほど高くなく高性能なモデルがたくさん出ています。選び方のポイントは「断熱材の厚さ」と「蓋の密閉性」です。▶︎ファミリーキャンプにちょうどいい30Lサイズのクーラーを紹介

あわせて読みたい

手間をかけたくないけど、キャンプでおでんが食べたいという人は「真空パックのおでん」や「おでん缶」を使うと温めるだけで味の染み込んだ美味しいおでんが食べられるのでラクしたい時はそれもありです。

おすすめ「真空パックのおでん」や「おでん缶」はこちらから!

【当日編】キャンプで使うおでん鍋は?調理器具別の作り方と選び方

さあ、キャンプ場に着いたらあとは煮込むだけ!どの調理器具を使うかで、おでんの楽しみ方も変わってきます。それぞれのコツとおすすめギアをご紹介します。

① ダッチオーブン:蓄熱性でじっくり味を染み込ませる

シーズニング不要ですぐに使えるコールマンのダッチオーブンは手入れが簡単で初心者にもおすすめです。煮込み料理の王様、ダッチオーブンはその高い蓄熱性と圧力効果で、大根や牛すじも短時間でとろけるように柔らかくなるのでおでんとの相性も抜群です。12インチの大型タイプなので、グループやファミリーキャンプにおすすめなサイズ感です。煮込み料理全般に使えるダッチオーブンは1つ持っておいてもいいアイテムです。

② 焚き火鍋:焚き火を囲むキャンプの主役

ユニフレームの焚き火鍋は、焚き火で使いやすいシンプルなステンレス製のツル付き鍋です。大人数での鍋料理に最適なアイテムなので、おでんにも最適です。ダッチオーブンと違い素材がステンレス製なので、使いはじめにシーズニング不要、サビ防止の使用後の油でのメンテナンスも不要なので、自宅の鍋と同じように使えます。

③ 専用おでん鍋:気分はまるで屋台の店主!

仕切り付きの専用鍋を使えば、雰囲気は一気に屋台のおでん屋さんに。具材がごちゃ混ぜにならず、子どもでも好きな具材を見つけやすいのが嬉しいポイント。ロゴス(LOGOS)の木蓋付きおでん鍋 は、土鍋の風合いと木の蓋がキャンプサイトをおしゃれに演出してくれます。記念日キャンプなど、特別な日にもおすすめです。

④ カセットコンロ:手軽さと安定感の王者「イワタニカセットコンロ タフまる」

焚き火は雰囲気があって最高ですが、手軽さや火力の安定性を求めるならカセットコンロが一番。特に風の強い日はアウトドア用コンロ「イワタニのタフまる」が本当に頼りになります。その名の通りタフで、風にも強く、耐荷重20kgなのでダッチオーブンも余裕。一台持っておいて絶対に損はありません。

▶︎コンパクトなタフまるJr.との徹底比較記事はこちら

我が家の冬キャンプはカセットコンロと卓上七輪が定番スタイルです!

▶︎キャンプと七輪は相性◎、メリットとおすすめ七輪を紹介しています

⑤ カセットガスストーブ:暖を取りながら煮込む冬の特権

暖房と調理を一台でこなすストーブの活用は、冬キャンプならではの特権です。冷え込む夜、暖を取りながら天板でコトコト煮えるおでんを眺める時間は、まさに至福のひととき。中でもイワタニの「マル暖」は、360度周囲を暖める円筒形デザインが秀逸で、皆でテーブルを囲むシーンに最適。熱々のおでんをゆっくり保温しながら楽しめます。

▶︎他のモデルとも比較してみたい方は、最新のおすすめストーブをまとめたこちらの記事をどうぞ。

⑥ 石油ストーブ:サイトを彩る炎と、じっくり煮込む贅沢

パワフルな暖かさとサイトの雰囲気を両立させる石油ストーブは、本格的な冬キャンプの主役。天板でじっくり煮込むおでんは、体の芯から温まる贅沢なご馳走になります。多くのキャンパーが憧れるアラジンの「ブルーフレームヒーター」は、まさにその象徴。美しい青い炎とクラシカルなデザインが、おでんを囲む特別な時間をより一層豊かに演出してくれます。

▶︎冬キャンプの主役となる石油ストーブの、詳しい選び方や安全な使い方を知りたい方はこちらの記事がおすすめです。

⑦ 手軽にレンタル:「hinataレンタルのおでんセット」

あつあつおでんで冬キャンプをさらに楽しく!

おでん専用の鍋とコンロとお玉のセット。

4人用のおでんがゆったり入ります。

用意するのはおでんの具、スープ、コンロ用のCB缶だけ!

セットに含まれている吊り下げ旗をテントに吊るせば、おでん屋台の雰囲気まで楽しめます。

セット内容

・仕切り付きおでん用鍋

・カセットコンロ

・折りたたみお玉

・吊り下げ旗

※本商品には食材は付属致しません。お客様にて別途お買い求めください。

※本商品には燃料(CB缶)は付属いたしません。お客様にてメーカー純正のガス缶をお買い求めください。

※燃料(CB缶)はキャンプ場の売店等で購入可能な場合もございますので、事前の確認をおすすめします。

キャンプ用品のレンタルサービス「hinataレンタル」なら①仕切り付きおでん用鍋、②カセットコンロ、③折りたたみお玉、④吊り下げ旗がセットになった、hinataレンタルおでんセットを借りる事ができます。これがあればキャンプでおでんを簡単にそして雰囲気良く楽しむ事ができます。

使用頻度が低い、シーズンアイテムはレンタルも賢い選択です!

【アレンジ編】いつもと違う味に挑戦!ご当地おでんキャンプ

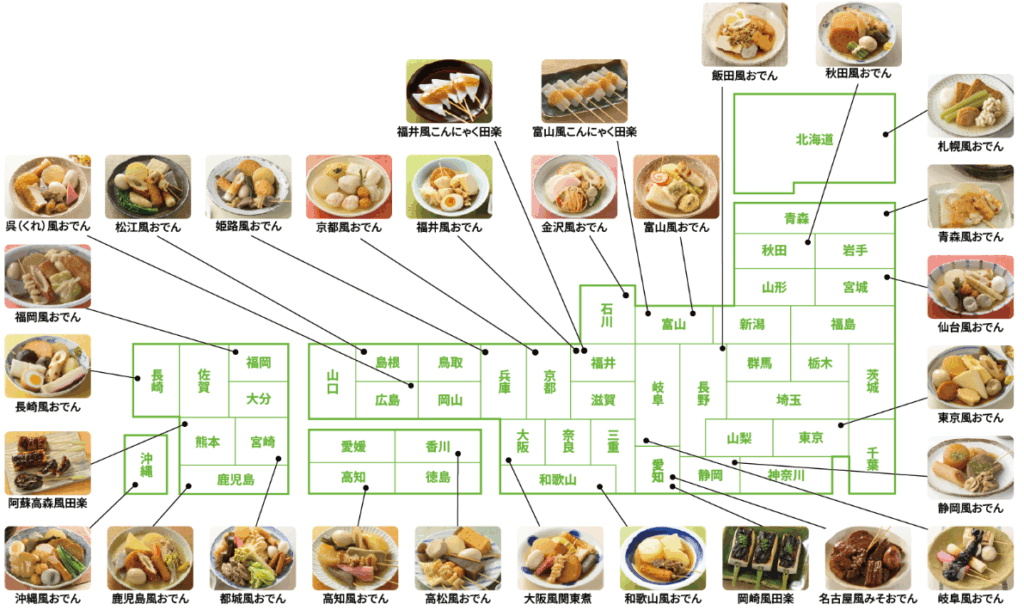

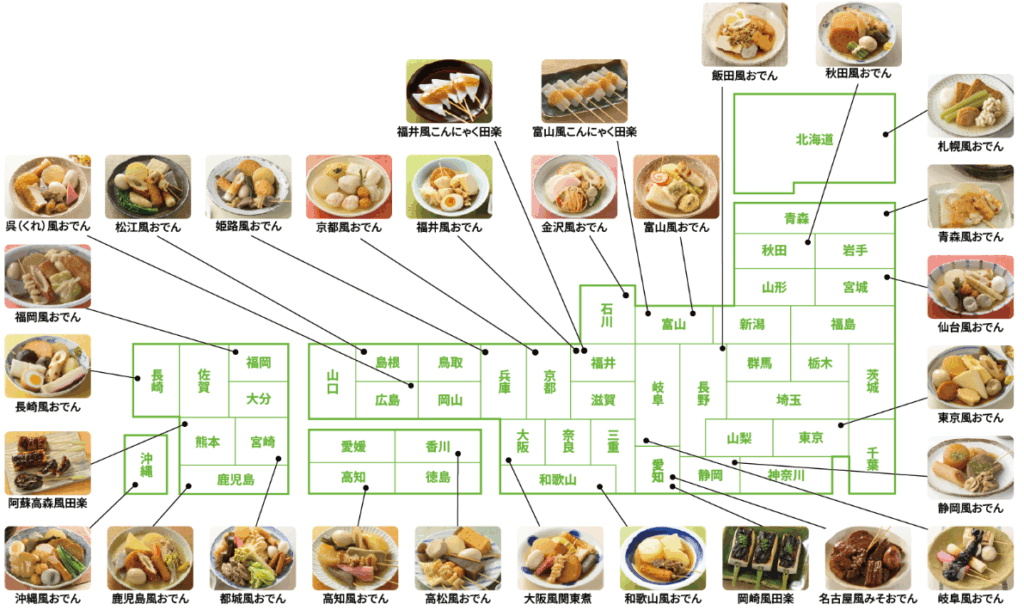

いつものおでんに飽きたら、ご当地おでんに挑戦してみるのも楽しいですよ。

静岡おでん:だし粉と青のりが決め手

牛すじや黒はんぺんを使い、真っ黒な出汁で煮込むのが特徴。食べる直前にだし粉(イワシの削り節など)と青のりをたっぷりかけるのが静岡流です。

【手軽に再現】 キャンプで一から作るのは大変ですが、TVでも紹介された「静岡おでんセット」なら、黒はんぺんやだし粉も付いてきて手軽に本格的な味が楽しめますよ。

リンク

静岡おでんの詳細・歴史はこちら

静岡おでんの特徴は、牛すじだけではなく、黒はんぺんをはじめとする練り物、おでん定番の大根、たまごまで具材をすべて串に刺してからだし汁で煮込んで調理します。そして器に盛り付けてからたっぷりの青のりと魚のだし粉をかけて食べます。

静岡おでんは、戦後に廃棄処分されていた牛スジや豚モツをだし汁で柔らかくなるまで煮込んで食べたら美味しくて人気がでたとされています。また駿河湾に面しているので、水揚げされた魚介類を使用した練り物をおでんの具材にたくさん使用しているのも特徴です。

静岡おでんは、居酒屋や家庭でももちろん食されますが、総菜屋さんや駄菓子屋などでも串に刺さった静岡おでんを1本単位で購入することができます。そんな背景もあり、ご飯でもお酒のアテでもおかしの代わりとしても静岡ではおでんが食べられています。

名古屋おでん(味噌おでん):八丁味噌の濃厚なコク

八丁味噌をベースにした甘めのつゆで煮込む、濃厚な味わいのおでん。大根や焼き豆腐、こんにゃく、どて煮(豚モツ)との相性は抜群です。

【手軽に再現】 味噌の調合が難しい名古屋おでんも、専用の「味噌おでんの素」を使えば味が簡単に決まります。

リンク

名古屋おでんの詳細・歴史はこちら

他の多くの地方がダシを効かせた醤油ベースのつゆを使用しおでんを作るのに対して、名古屋(味噌)おでんの特徴は、八丁味噌を使用し、濃厚なコクと酸味を聞かせた味になっています。具材は味噌と相性の良い、大根、たまご、こんにゃく、焼き豆腐が人気になっています!

味噌おでんは、もともと具材の入った土鍋の中心に味噌つぼを置いて、具材を味噌ダレにつけて食べるものでした。この食べ方が伝統的な食べ方ですが、最近は味噌を使ったダシ汁に具材を直接入れて煮込むタイプの味噌おでんが増えています。

愛知県では、コンビニでおでんを購入するとからしではなく、小分けの味噌だれがついてくるぐらいおでんと言ったら味噌味が地域に根付いています。

【体験談】筆者が実践するワンランクアップのコツ&失敗談

ここでは、私が数々のキャンプおでんを実践する中で見つけた、ちょっとしたコツやリアルな失敗談をご紹介します。

失敗談①:味が染み込みすぎてしょっぱく…

最初の頃、味を早く染み込ませようと濃いめのつゆで長時間煮込みすぎ、しょっぱいおでんになってしまったことがあります。つゆは少し薄いかな?と感じるくらいで煮込み始め、煮詰まってきたらお湯を足して調整するのが正解でした。

失敗談②:秋冬キャンプでつゆが溶けない事件

以前、涼しい秋のキャンプでつゆをカチカチに凍らせて持っていき、夕方になっても全く溶けず、調理開始が大幅に遅れたことがあります…。この失敗から、つゆの持って行き方は季節や気温で使い分けるのがベスト、という現在のスタイルにたどり着きました。

▶︎粉末タイプは年間を通じて便利に使えます。

リンク

コツ①:余ったつゆで「絶品〆うどん」

キャンプおでんの本当の楽しみは翌朝にある、と言っても過言ではありません。具材の旨味が溶け出したつゆは、最高の出汁になっています。ここに冷凍うどんを入れるだけで、絶品の〆キャンプ飯が完成します!ネギや卵を落とすのもおすすめです。

コツ②:「囲炉裏テーブル」で、おでんキャンプが”お店”に変わる!

おでんキャンプの満足度を、文字通り“劇的に”引き上げてくれたアイテムがあります。それが囲炉裏テーブルです。

導入する前は、焚き火の周りに椅子を並べても、飲み物や取り皿の置き場にいつも困っていました。地面に置くと誰かが蹴って倒してしまったり、子どもが熱い鍋に近づきすぎないか常に気を配っていたり…。

しかし、囲炉裏テーブルを設置してからは、その全ての悩みが解決しました。目の前に自分専用のカウンタースペースができるので、お酒やお皿を安全に置けます。何より、焚き火や熱い鍋と自然な物理的距離が生まれるので、子どもがいるファミリーキャンプでも、親が安心してリラックスできるようになったのが最大のメリットです。

グツグツと湯気を立てるおでん鍋を目の前に、まるで“おでん屋台のカウンター”で楽しむような特別な空間が生まれます。このスタイルを一度体験してしまうと、もう囲炉裏テーブルなしの焚き火には戻れませんよ。

【おすすめの囲炉裏テーブル】 様々なブランドから出ていますが、組み立てやすさや収納サイズで選ぶのがおすすめです。我が家が最初に買ったのはロゴスの定番モデルでした。

▶︎定番で使いやすい: ロゴス(LOGOS) アイアン囲炉裏テーブル

リンク▶︎収納がコンパクト: キャンパーズコレクション山善 囲炉裏テーブル

リンク

▶︎焚火をしながらおでんも楽しめるおすすめ焚火台を紹介しています

キャンプおでんに関するよくある質問 Q&A

最後に、皆さんが疑問に思うであろう点をQ&A形式でまとめました。

Q1. つゆは市販?手作り?

A1. どちらでもOKです!手軽さを求めるなら、本記事でも紹介した市販の粉末タイプや濃縮タイプが荷物も減って便利です。少しこだわりたいなら、白だしをベースに醤油とみりんを少し加えるだけでも本格的な味になりますよ。茅乃舎だしのような本格的なだしパックを使うと、お店レベルの味になるので一度試す価値ありです。

Q2. 結局、どの鍋(調理器具)が一番おすすめ?

A2. スタイルによって最適解が変わるため、「何を一番重視するか」で選ぶのがおすすめです。

- 味と本格度を重視するなら → ダッチオーブン

- 焚き火の雰囲気を満喫したいなら → 焚き火鍋 + トライポッド

- 手軽さと安定感を求めるなら → カセットコンロ + 手持ちの鍋

- 見た目の楽しさや特別感を演出したいなら → 専用おでん鍋

Q3. 何人前の量を用意すればいい?

A3. キャンプ飯は、少し多めに作るのがセオリーです。「人数×5〜6個」の具材を目安に用意しておくと、お腹いっぱい食べられますし、翌朝の〆まで楽しめます。

Q4. BBQのサイドメニューとしてもアリ?

A4. もちろんアリです!むしろ最高の組み合わせです。炭火で肉や野菜を焼きながら、隣のコンロでおでんを温めておけば、箸休めにぴったり。体を温めてくれるので、特に秋冬のBBQでは大変喜ばれます。そんな時に大活躍するのが、一人分に最適な「400mL」サイズのスープジャーです。大きな鍋から取り分けるとすぐに冷めてしまいますが、各自が自分専用のスープジャーを使えば、BBQ中ずっと熱々のおでんを楽しめます。まさに「マイおでん」で、特別感もアップしますよ!

▼「一人一つ」持つのに最適な400mLスープジャーはこちら!

もし、この記事に掲載されていないことについて知りたい、ご自身のキャンプスタイルに最適なおでん鍋選びでさらに具体的なアドバイスが欲しい、といった場合は、お気軽に「お問い合わせフォーム」からご質問をお寄せください。筆者のキャンプ経験や知識を活かして、できる限りお答えさせていただきます。

まとめ:最強の冬キャンプ飯「おでん」を相模原で楽しもう!

秋冬キャンプでおでんを作る魅力、そして具体的な方法がお分かりいただけたでしょうか?

この記事のポイントを最後にもう一度まとめます。

- 成功の鍵は、自宅で済ませる「下ごしらえ」と「持って行き方」にある。

- つゆの運び方は「凍結」「冷蔵」「濃縮」の3択。季節やスタイルで使い分けるのがプロ。

- 「串打ち」するだけで、食べやすさと楽しさが格段にアップする。

- 鍋(調理器具)は自分のキャンプスタイルに合わせて選ぶのがベスト。

- 具材の旨味が凝縮された「〆のうどん」まで味わい尽くすべし!

準備さえしっかりすれば、キャンプでおでんをすることは全く難しくありません。焚き火を囲み、仲間と語らいながら熱々のおでんをつつく時間は、きっと忘れられない思い出になるはずです。

この冬は、ぜひ最高の「おでんキャンプ」を楽しんでください!

煮込む過程は楽しみながら、焚火にあたったり、自然を満喫しながら具材が柔らかくなるまで待つのも良いひとときです。寒い季節に熱々のおでんを頬張る幸福感は格別で、お酒との相性も抜群。秋冬キャンプの定番料理としてぜひ取り入れてみてください。

冬の道志でキャンプするなら、敷地内に温泉がある青根キャンプ場が断然オススメです!

道志川周辺エリア

相模湖周辺エリア

相模川周辺エリア

藤野周辺エリア