冬キャンプの夜、ストーブを消した後のあの「シーン…」と冷え込むテント。皆さんはどう対策していますか?

「寝る時の寒さ」をどう乗り越えるか。これは冬キャンプの快適さを決める、最も重要な課題ですよね。この課題に対する答えは2つあります。 一つは、電源を使って安全に暖をとる「電気毛布」(デジタル暖房)です。

そして、もう一つが、今回主役となる「湯たんぽ」。 電源不要で、圧倒的に低コスト。そして、体の芯からじんわりと温めてくれる、優しい暖かさが魅力の「最強のアナログ暖房」です。

この記事では、なぜ今キャンプで湯たんぽが再評価されているのか、あなたのスタイルに合った湯たんぽの選び方、そして私自身が実践している「らくキャン」流の賢い使い方まで、徹底的に解説します!

なぜ今、キャンプで「湯たんぽ」が最強なのか?4つの理由

「湯たんぽなんて、昔ながらの道具でしょ?」と思っているなら、もったいない!キャンプというフィールドでこそ、湯たんぽの真価が発揮されます。

この記事を書いた人:らくキャンSAGAMIHARA 運営者 (詳細はクリック)

神奈川県相模原市在住、キャンプ歴7年のアラフォー夫婦です。夫、妻、子供2人(10歳、8歳)の4人家族で、週末はほぼアウトドアの虜になっています。

おかげさまで、このブログは月間4.2万人を超える読者の皆様にご覧いただけるまでになりました。

「もっと手軽に、もっと快適に、そしてもっと感動できるアウトドア体験を!」をモットーに、ファミリーキャンプを楽しむための情報を発信中。キャンプのスタイルや目的に合わせて様々なアウトドアギアを使いこなし、その機能性や使い勝手を実体験に基づいてマニアックに研究しています。初心者の方にも分かりやすく、そして経験者の方にも共感していただけるような、リアルで熱い情報をお届けできるよう心がけています。

趣味は、相模原の豊かな自然の中、お気に入りのキャンプギアに囲まれて飲むコーヒーと、子どもたちと本気で遊ぶこと!このブログが、皆さまのアウトドアライフをより豊かにするきっかけになれば幸いです。

1. 電源不要の「自由さ」

これが電気毛布との最大の違いです。電気毛布や電気ストーブが電源サイトやポータブル電源を必要とするのに対し、湯たんぽは「お湯」さえあれば、どこでも使えます。

サイトの場所を選ばないこの「自由さ」は、キャンプにおいて何物にも代えがたいメリットです。

2. 圧倒的な「コストパフォーマンス」

「らくにキャンプ」のコンセプトにも最適な、その経済性も魅力です。本体は数千円で手に入り、燃料は「お湯」だけ。

キャンプ中、ストーブの上で沸かせば燃料費は実質0円。一度買えば(特に金属製は)何年も使える、お財布に優しい暖房器具です。

3. 火を使わない「安全性」

湯たんぽ自体は火を使わないため、シュラフの中に入れても一酸化炭素中毒や火事の心配は一切ありません。

「就寝時の安全をお金(電気)で買うか、手間(お湯)で買うか」の違いであり、湯たんぽは最も手軽に安全を確保できる手段の一つです。

4. 「じんわり」続く、優しい暖かさ

電気毛布の「直接的な熱」とはまた違う、体の芯からじんわりと温まるような、自然で優しい暖かさ。これが湯たんぽ最大の魅力です。

シュラフの中で抱きしめれば、その心地よい暖かさに、いつの間にか深い眠りに落ちているはずです。

もう迷わない!キャンプ用湯たんぽの「選び方」3つのポイント

湯たんぽ選びは、実はとてもシンプル。キャンパー目線で、絶対に外せない3つのポイントに絞って解説します。

ポイント1:【最重要】素材は「金属製」vs「プラスチック・ゴム製」

この2択で、あなたのキャンプスタイルに合うかが決まります。

金属製(トタン・ステンレス等)

- メリット: 直火OK(これが最強)、頑丈で壊れにくい、保温性が高い、レトロな雰囲気がキャンプギアに合う。

- デメリット: 重い、熱くなりすぎるのでカバー必須、サビる可能性(トタン)。

プラスチック・ゴム・シリコン製

- メリット: 軽い、安い、柔らかい(ゴム・シリコン)、扱いやすい、錆びない。

- デメリット: 直火NG、保温力は金属製に劣る、お湯の温度に制限がある。

ポイント2:加熱方法は「直火」か「お湯を注ぐ」か

ポイント1と連動しますが、これがキャンプでの使い勝手を左右します。

- 直火対応(金属製): キャンプで使うなら、ストーブや焚き火で再加熱できる直火対応が圧倒的に便利です。冷めても、また火にかければOK。

- お湯を注ぐ(プラスチック・ゴム製): やかんやクッカーで沸かしたお湯を入れる必要があります。手軽ですが、再加熱はできません。

ポイント3:サイズは「就寝用」か「携帯用」か

大きさの数字(L)で迷うより、「何のために使うか」で決めましょう。

- 就寝用(目安:1.5L~)

- シュラフ全体を朝までしっかり温めたい、メインで使うためのサイズ。

- 保温力が高く、朝までほんのり暖かい。2L、2.5Lといったスタンダードなサイズがこれにあたります。

- 携帯・日中用(目安:~1L)

- 日中にひざ掛けの中に入れたり、手足を温めたりするためのサブサイズ。

- 軽くて持ち運びやすく、お湯も少量で済みます。600mlや1Lクラスです。

【タイプ別】「らくキャン」目線で選ぶ!おすすめ湯たんぽ8選

世の中には何十種類も湯たんぽがありますが、私が「らくキャン」目線で「これなら間違いない」という8つに厳選しました。

カテゴリ1:【直火OK】キャンパーの王道「金属製」湯たんぽ(4選)

1.【ザ・定番】マルカ|湯たんぽA エース 2.5L

まさに「湯たんぽの王様」。キャンパーの多くが愛用する、ド定番のトタン製モデルです。2.5Lの大容量で保温力は抜群。ストーブの上に置いた時の安定感、レトロなルックス、どれをとっても一級品。「迷ったら、まずこれを買っておけば間違いない」と断言できる、信頼の湯たんぽです。

2.【ミニサイズ】マルカ|ミニゆたA 600ml

定番モデルをそのまま小さくした、愛らしいミニ湯たんぽ。600mlという絶妙なサイズは、シュラフに入れるには小さいですが、日中にひざ掛けの中に入れたり、かじかんだ手を温めたりするのに最強です。小さいのでお湯が沸くのもあっという間。サブとして一つあるとQOLが爆上がりします。

3.【サビに強い】尾上製作所(ONOE)|ステンレス湯たんぽ

トタン製の弱点である「サビ」を克服したのが、このステンレス製。トタンより価格は若干高いですが、その分耐久性が高く、一生モノとして付き合えるのが魅力です。ピカピカのボディはキャンプギアとしても美しく、直火でガンガン使いたいヘビーユーザーにおすすめ。

4.【最強の熱伝導】新光堂|純銅製湯たんぽ

「暖かさの質」を追求するなら、熱伝導率が最強の「銅」にたどり着きます。お湯を入れた瞬間から、驚くほど速く、そして柔らかく熱が伝わります。非常に高価ですが、「究極のアナログ暖房」を所有する満足感は格別。キャンプギアにこだわり抜く方への、究極の一品です。

カテゴリ2:【軽くて手軽】「プラスチック・ゴム製」湯たんぽ(4選)

5.【使いやすい】タンゲ化学工業|立つ湯たんぽ

「お湯が捨てにくい」「乾かしにくい」というポリ湯たんぽの弱点を、“自立させる”というアイデア一つで解決した革命的モデル。お湯を注ぐ時も、カバーをかける時も、乾かす時も、全てが「らく」です。直火にかけない前提なら、使いやすさはNo.1。まさに「らくキャン」向けの一品。

6.【柔らかい】Fashy (ファシー)|ソフトベロア

ドイツ生まれの、ゴム製湯たんぽの代名詞。プラスチック製とは違い、体に優しくフィットする「柔らかさ」が最大の魅力。シュラフの中でゴツゴツしないので、抱き枕のようにして寝ることもできます。水枕としても使えるので、一年中活躍するのも嬉しいポイント。

7.【アウトドア】LOGOS|どこでもソフト湯たんぽ

アウトドアブランド「ロゴス」が作った、ウェットスーツ素材のソフト湯たんぽ。非常に柔らかく、肌触りが良いのが特徴です。使わない時は空気を抜いて平たくできるので、積載に優しいのもキャンパーには高ポイント。ロート(じょうご)が付属するのも親切設計です。

8.【安い・手軽】マルカ|NEWポリ湯たんぽ 1.8L

「まずは湯たんぽを試してみたい」という方の最適解がこちら。金属製で有名なマルカが作る、スタンダードなポリ湯たんぽです。1.8Lという容量は、大きすぎず小さすぎず、シュラフに入れても日中ひざに置いても使いやすい絶妙なサイズ。安価ながら、パッキンの信頼性など基本性能はしっかり押さえているのがトップブランドの証。まさに「最初の一つ」にふさわしいモデルです。

キャンプで湯たんぽを安全に使うための3つのルール

湯たんぽは、正しく使えば天国ですが、一歩間違えば大怪我に繋がります。以下の3つのルールは、絶対に守ってください。

ルール1:「低温やけど」に気をつける

「熱くないから大丈夫」が一番危険です。50℃程度でも、長時間同じ場所が触れ続けると「低温やけど」になります。これは皮膚の奥深くまで達する、非常に治りにくいヤケドです。

- 対策:

- 必ず専用カバーに入れる。(最重要)

- カバーがない場合は、厚手のタオルで厳重に巻く。

- 寝る時は、シュラフが温まったら体から離すか、足元に移動させる。

ルール2:「直火」のルールを守る

これが原因で、毎年破裂事故が起きています。

- 対策:

- ストーブや火にかける時は、必ずキャップを外す!!(破裂・爆発します)

- プラスチック製、ゴム製は、絶対に火にかけない。

ルール3:「パッキン」を確認する

フタの裏側にある「ゴムパッキン」。これが劣化していると、寝ている間にお湯が漏れ出て、大惨事(シュラフ水浸し&ヤケド)になります。

- 対策:

- シーズンインする前に、必ずフタを外し、ゴムパッキンにヒビ割れがないか確認する。

- 硬くなっていたり、ヒビ割れていたら、すぐに交換用のパッキン(数百円)を買いましょう。

私の「らくキャン流」湯たんぽリアル活用術

この記事の「核」となる、私自身が実践しているリアルな活用術です。これ、本当に「らく」で暖かいのでおすすめです。

私の愛用モデル

私は、おすすめ紹介でも1番に紹介して「マルカの金属製(直火OK)2.5L」を愛用しています。理由はシンプルで、「ストーブの上で放置(ほったらかし)加熱」ができるからです。また自宅でも使用しているのでIHに対応しているのもポイントでした。

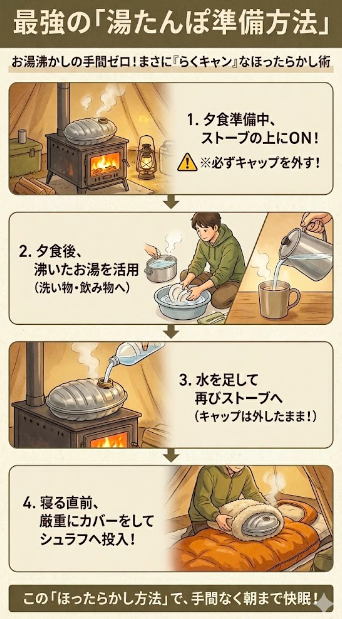

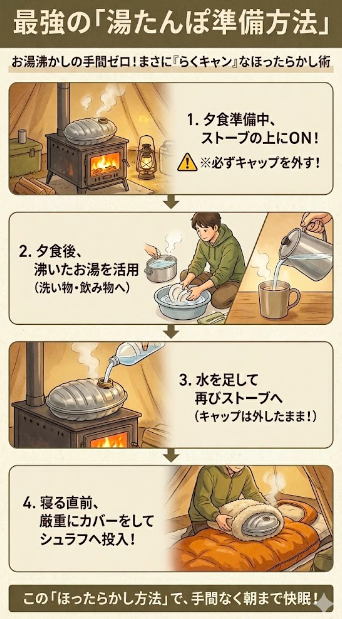

最強の「湯たんぽ準備方法」

- 夕食の準備中、石油ストーブや薪ストーブの天板に、水を張った湯たんぽを置きます。(※必ずキャップを外す!)

- 夕食後、沸いたお湯の一部で洗い物をしたり、焼酎のお湯割りに使ったりします。

- 減った分の水を足し、再びストーブの上に置きます。(キャップは外したまま!)

- 寝る直前、アツアツになった湯たんぽを、厚手のカバー(またはタオル)で厳重に包み、シュラフの中へ投入!

この「ほったらかし方法」なら、お湯を沸かすためだけに火を起こす手間が一切かかりません。まさに「らくキャン」です。

湯たんぽは「どこに置く」のが一番暖かい?

「寝る時は足元に入れる」と思っていませんか?実は、もっと効果的な場所があります。

- 足元

- 末端なのですぐに冷えてしまい、暖かい血液が全身に巡りにくいです。

- お腹

- 悪くありませんが、寝返りをうつと邪魔になりがちです。

- お尻 / 太ももの付け根

- ここが最強です。 人体で最も太い血管(大腿動脈)が通っているため、ここを温めると、暖かい血液が全身を巡り、効率よく体全体がポカポカになります。

寝る30分前にシュラフのこの位置に置いておき、寝る時に足元へ移動させるのが、私のおすすめです。

▼ あわせて読みたい:湯たんぽとの「合わせ技」で最強の快適さを手に入れる

湯たんぽは「じわじわと朝まで暖かい」のが最強のメリットですが、シュラフに入った直後の「ヒヤッ」とする冷たさや、お湯を沸かすのが面倒な時もありますよね。

そんな湯たんぽの「弱点」を完璧にカバーしてくれるのが、スイッチONですぐ暖まる「充電式カイロ」です。

私が実践している、湯たんぽが暖まるまでの間、足先をカイロでブーストする「合わせ技」や、日中の「ポケット暖房」としての活用術を、こちらの記事で詳しく解説しています。

あわせて読みたい

湯たんぽに関する、あと一歩踏み出すためのQ&A

ここからは、皆さんが湯たんぽを購入する前に抱くであろう、より具体的で細かい疑問について、Q&A形式でお答えしていきます。

もし、この記事に掲載されていないモデルについて知りたい、ご自身のに最適な湯たんぽ選びでさらに具体的なアドバイスが欲しい、といった場合は、お気軽に「お問い合わせフォーム」からご質問をお寄せください。筆者の経験や知識を活かして、できる限りお答えさせていただきます。

まとめ:電源不要の「湯たんぽ」と、最高の冬キャンプを

いかがでしたでしょうか。 湯たんぽが、電源不要で、安全・安価・エコ。そして何より、あの「じんわりとした暖かさ」が魅力の、冬キャンプにおける「最強のアナログ暖房」であることがお分かりいただけたかと思います。

湯たんぽ選びで最も大切なのは、流行りやランキングだけでなく、ご自身のキャンプスタイルに合った「素材」や「加熱方法」を正しく見つけることです。

最後に、各カテゴリの特徴と、どんな方に最適なのかをもう一度まとめました。気になったカテゴリの詳細記事をチェックして、最高のパートナーを見つけてくださいね!

- 【金属製】はこんなあなたへ → ストーブの上で温め直したい、「直火」の利便性と「頑丈さ」を求める方

▶︎【カテゴリ1:【直火OK】キャンパーの王道「金属製」】をもう一度チェック! - 【プラスチック・ゴム製】はこんなあなたへ → 「軽さ」と「扱いやすさ」、手軽さを最優先したい方

▶︎【カテゴリ2:【軽くて手軽】「プラスチック・ゴム製」】をもう一度チェック!

気になるモデルが見つかったら、ぜひ各商品リンクから、さらに詳しいスペックや実際のユーザーレビューをチェックしてみてください。人気モデルは冬が近づくと品薄になることもあります。

▼ 湯たんぽの熱を逃さない!電源不要の「保温ブースト」術

湯たんぽで「加温」は完璧です。 その貴重な熱を、シュラフの中でさらに効率よく閉じ込めたいなら、「インナーシュラフ」を併用するのがおすすめです。 電源は一切不要。シュラフの中に入れるだけで、保温力が「+5℃」アップし、まるで魔法瓶のように朝まで熱を逃しません。

あわせて読みたい

「就寝時は湯たんぽ、日中はストーブ」 この賢い使い分けで、冬キャンプの「寒い夜」を「最高の夜」に変えましょう。

▼ 日中の暖房や、ストーブ全体の比較はこちら!

都心から1時間とアクセスが良く、緑豊かで自然を感じられる相模原は家族でキャンプ、デイキャンプにもってこいです!

道志川周辺エリア

相模湖周辺エリア

相模川周辺エリア

藤野周辺エリア

おすすめ8選|もう「寒くて眠れない」と後悔しない選び方-300x169.png)

おすすめ8選|風を防ぐ「体感+15℃」の世界へ-300x167.png)